スマホ・パソコン・ゲームで視力低下?子どもの近視が進む原因と最新の治療法

「スマホを見すぎて目がかすむ」「最近、視力が落ちた気がする」――こうした声を耳にすることが増えています。現代ではスマホやパソコン、ゲームが生活に欠かせない存在ですが、その一方で目の健康への影響が大きな問題となっています。こちらでは、デジタル機器が引き起こす視力低下の原因や症状、子どもの近視が進むメカニズム、生活習慣でできる対策、さらに近視進行を抑える最新の治療法(オルソケラトロジー・低濃度アトロピン点眼)についてわかりやすく解説します。

目次

- スマホで視力低下が起こる原因

- 視力低下の具体的な症状

- パソコンやゲームによる視力低下

- 子どもの近視が進むメカニズム

- 視力低下を防ぐ生活習慣

- 視力低下を感じたときの受診の目安

- 近視進行を防ぐ治療①:オルソケラトロジー

- 近視進行を防ぐ治療②:低濃度アトロピン点眼

- よくある質問

- まとめ

スマホで視力低下が起こる原因

スマホを長時間近くで使用すると、目にさまざまな負担がかかります。

- 近距離での長時間使用:ピントを合わせる毛様体筋が緊張し続けることで「仮性近視」が起こります。これは子どもや学生に特に多く、繰り返すと本当の近視へ進行することがあります。

- ブルーライトの影響:スマホの画面から発せられるブルーライトは波長が短く、網膜への刺激が強いとされています。夜に浴びると体内時計が乱れ、睡眠の質が低下し、視力の回復力にも影響します。

- まばたきの減少:画面に集中するとまばたきが通常の半分以下に減り、目の表面が乾燥します。これによりかすみ目や疲れ目が生じ、ドライアイの原因になります。

- 姿勢の悪さ:スマホをのぞき込む姿勢は首や肩の筋肉を緊張させ、血流が悪化します。その結果、頭痛や肩こりとともに眼精疲労を強めます。

視力低下の具体的な症状

スマホによる視力低下は、次のような形で現れます。

- 遠くがぼやけて見える

- 夕方になると視力が落ちる

- ピントが合いにくく、すぐにかすむ

- 目の奥が重い・痛む

- 頭痛や肩こりを伴う

一時的な症状でも、繰り返すことで本格的な近視につながることがあります。

パソコンやゲームによる視力低下

視力低下はスマホだけの問題ではありません。パソコン作業やゲームも大きな影響を及ぼします。

パソコンの影響:長時間の画面作業は「VDT症候群(テクノストレス眼症)」を引き起こし、目のかすみや疲労、頭痛、肩こりを伴います。モニターが高すぎると乾燥が進み、低すぎると猫背になり眼精疲労を強めます。

ゲームの影響:夢中になって瞬きが減ることでドライアイが悪化します。さらに、夜遅くまでのプレイは睡眠不足を招き、目の回復力を低下させます。小児期に長時間ゲームをすることは、近視進行の大きなリスク要因です。

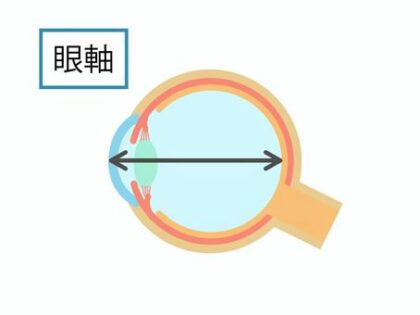

子どもの近視が進むメカニズム

子どもの近視は年々増加しており、低年齢から進行するケースが増えています。その仕組みを理解することは予防の第一歩です。

- 屋外活動の減少:研究によると、1日2時間以上の屋外活動で近視進行を抑えられることが示されています。太陽光に含まれる光が網膜に働きかけ、眼球の伸びすぎを防ぐと考えられています。

- 眼球が伸びることで起きる近視:近視は眼球が前後に伸びすぎ、網膜の手前でピントが合ってしまうことで起こります。一度伸びた眼球は元に戻らないため、早期の予防が大切です。

- 学習環境の影響:机に顔を近づけて勉強する習慣や、タブレット学習が増えたことも近視進行の原因です。

- 遺伝的要因:両親が近視だと子どもも近視になりやすいですが、生活習慣や近視抑制治療で進行を遅らせることは可能です。

子どもの近視は「進行を抑える」ことが最も重要です。そのためには生活習慣の改善と医療的なサポートが必要になります。

視力低下を防ぐ生活習慣

日常生活にちょっとした工夫を取り入れることで、視力低下を防ぐことができます。

- 20分作業したら20秒遠くを見る「20-20-20ルール」を実践

- スマホは30cm以上、パソコンは50cm以上離して使う

- 画面の明るさを周囲の環境に合わせる

- 暗い部屋でのスマホ使用を避ける

- 意識的にまばたきを増やす

- 子どもは屋外で遊ぶ時間を意識的に増やす

- 休憩時に目のストレッチや遠くの景色を見る習慣をつける

ブルーライト対策について

スマホやパソコンから出るブルーライトは、目に負担をかける要因のひとつです。ブルーライトは波長が短く散乱しやすいため、ピントが合いにくく、眼精疲労の原因になります。また、夜間に浴びると体内時計が乱れ、睡眠の質が低下することも知られています。

ブルーライトを減らす工夫

- 夜間は「ナイトモード」や「ブルーライトカットモード」を設定する

- ブルーライトカット眼鏡や画面フィルムを活用する

- 就寝の1〜2時間前はスマホやパソコンの使用を控える

ブルーライト自体が近視の直接的な原因になるとは断定されていませんが、疲れ目や睡眠リズムの乱れを防ぐために、上手にコントロールすることが大切です。

視力低下を感じたときの受診の目安

「最近見えにくい」「目が疲れやすい」と感じたら、眼科での検査を受けましょう。視力検査だけでなく、眼底や眼圧の検査を行うことで、緑内障や網膜疾患の早期発見にもつながります。

特に次のような場合は早めの受診が必要です。

- 子どもで近視が急に進んでいる

- 急に視力が落ちたと感じる

- 夜間の見えにくさが強い

- 頭痛や眼痛を伴う

近視進行を防ぐ治療①:オルソケラトロジー

オルソケラトロジーは、夜寝ている間に特殊なコンタクトレンズを装用し、角膜の形を一時的に整える治療法です。日中は裸眼で過ごすことができ、近視進行を抑える効果も期待されています。

- 日中は裸眼で生活できる

- 近視進行の抑制効果が報告されている

- 小児から大人まで幅広く適応可能

- 手術を伴わないためリバーシブルで安心

特に子どもの近視進行を抑える目的で選ばれることが多く、生活習慣の工夫と合わせて効果が期待できます。ただし、適応は角膜の形状や近視の程度によって異なるため、必ず眼科での精密検査が必要です。

近視進行を防ぐ治療②:低濃度アトロピン点眼

低濃度アトロピン点眼は、近視進行を防ぐ効果があると報告されている治療です。アトロピンは本来瞳を広げる薬ですが、0.01〜0.05%という低い濃度を使用することで、副作用を抑えつつ近視進行を抑制できます。

- 寝る前に1日1回点眼するだけで簡単

- 副作用が少なく続けやすい

- 小児の近視進行抑制に有効と報告されている

- オルソケラトロジーと併用できる場合もある

まぶしさやピント調整力の低下といった副作用はほとんどなく、子どもにも安心して使用できます。ただし、適応かどうかは医師の判断が必要で、定期的な診察が欠かせません。

よくある質問

Q. スマホやゲームをやめれば近視は治りますか?

A. 一時的な仮性近視なら改善することもありますが、進行した近視は完全には治りません。治療や生活習慣の工夫で進行を抑えることが大切です。

Q. 子どもの近視進行を確実に止められる治療はありますか?

A. 100%止める方法はありませんが、オルソケラトロジーや低濃度アトロピン点眼を組み合わせることで、大きく抑制できることが報告されています。

Q. ゲームやスマホの使用時間はどのくらいが良いですか?

A. 子どもの場合、1日1〜2時間以内が望ましいとされます。加えて屋外活動を1日2時間程度取り入れることが効果的です。

まとめ

スマホ、パソコン、ゲームは便利で欠かせない一方で、視力低下や近視進行の大きな原因になります。

生活習慣を見直し、屋外活動を増やし、必要に応じてオルソケラトロジーや低濃度アトロピン点眼といった治療法を取り入れることで、将来の視力を守ることができます。

「最近見えにくい」「子どもの近視が心配」という方は、早めに眼科で相談してみてください。

千川あおぞらクリニック眼科ではオルソケラトロジー・低濃度アトロピン点眼取り扱っています!

近視抑制治療のオルソケラトロジー・低濃度アトロピン点眼を当院では取り扱っています。費用や期間などご質問があればお気軽にスタッフまでお尋ねください!

また、子供の眼鏡処方やコンタクト処方も可能です。ぜひご相談ください!

関連リンク