ステロイドと眼圧・緑内障の関係|知らないと危険な副作用と予防方法

ステロイドと眼圧・緑内障の関係|知らないと危険な副作用と予防方法

ステロイド薬は強力な抗炎症作用と免疫抑制作用をもち、眼科・皮膚科・呼吸器科・整形外科など、医療のあらゆる領域で欠かせない薬剤です。しかしその一方で、眼科では「眼圧上昇」という重要な副作用があり、放置すると緑内障の発症・進行を招く可能性があります。

「長年アレルギーでステロイド点眼を使っている」 「喘息の吸入ステロイドを続けている」 「皮膚炎で眼の周りにステロイド軟膏を塗っている」

こういったケースでも知らぬ間に眼圧が上がることがあります。自覚症状がほとんどないため、気づいた頃には視神経にダメージが進んでいることも少なくありません。

この記事では、ステロイドの基礎知識から、副作用としての眼圧上昇の仕組み、起こりやすい人の特徴、緑内障との関係、そして予防・治療方法まで、専門的内容をわかりやすく詳しく解説します。

目次

- 1. ステロイドとは?

- 2. ステロイドが使われる主な疾患

- 3. ステロイドで眼圧が上がるメカニズム

- 4. ステロイド眼圧上昇を起こしやすい人の特徴

- 5. ステロイドと緑内障の深い関係

- 6. 眼圧上昇で起こる症状と気づきにくさ

- 7. 点眼・内服・吸入・軟膏…どのステロイドで眼圧が上がる?

- 8. 眼圧上昇を見つけるための検査

- 9. ステロイド使用中にできる眼圧上昇の予防策

- 10. 眼圧が上がったときの治療方法

- 11. 当院での検査・診察体制

1. ステロイドとは?

ステロイドは、体内の副腎皮質で作られる「コルチゾール」というホルモンをもとに作られた医薬品の総称です。大きく以下の作用があります。

- ・抗炎症作用:腫れ・赤み・痛みを抑える

- ・免疫抑制作用:免疫が過剰反応する病気を抑える

- ・アレルギーを抑える作用

炎症性疾患やアレルギー疾患には欠かせない薬であり、正しく使えば非常に有効です。そのため、眼科・皮膚科・呼吸器科・整形外科など多くの診療科で使用されています。

ステロイド薬にはさまざまな種類があります。

- ・ステロイド点眼薬(フルメトロン、リンデロンなど)

- ・ステロイド内服薬

- ・注射のステロイド(関節注射・眼周囲注射など)

- ・吸入ステロイド(喘息治療)

- ・ステロイド軟膏

このうち、特にステロイド点眼薬は眼圧上昇を起こしやすいため慎重な管理が必要です。

2. ステロイドが使われる主な疾患

ステロイドは非常に多くの疾患で使用されます。

● 眼科領域

- ・アレルギー性結膜炎

- ・ぶどう膜炎

- ・角膜炎・虹彩炎

- ・白内障手術後の炎症

● 皮膚科領域

- ・アトピー性皮膚炎

- ・湿疹・かぶれ

- ・眼瞼皮膚炎(まぶたの炎症)

● 呼吸器科領域

- ・喘息(吸入ステロイド)

- ・COPD(慢性閉塞性肺疾患)

● 内科(膠原病・腎臓内科など)・整形外科領域

- ・関節リウマチなどの自己免疫による疾患

- ・関節炎の注射治療

適切な使用で大きな効果を発揮しますが、副作用の管理も非常に重要です。

3. ステロイドで眼圧が上がるメカニズム

ステロイドによって眼圧が上昇する現象は「ステロイドレスポンス」と呼ばれます。

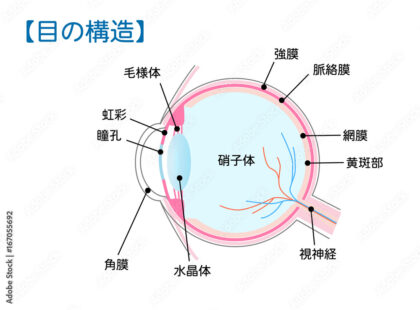

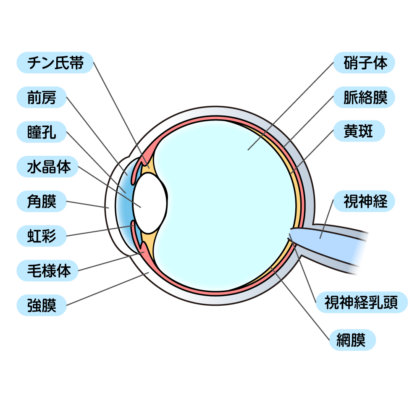

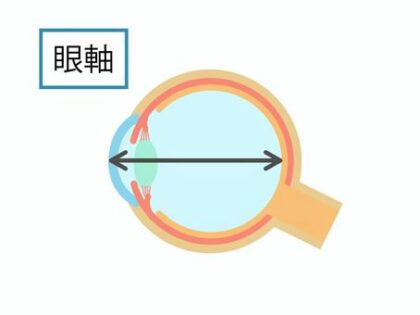

● 眼圧とは?

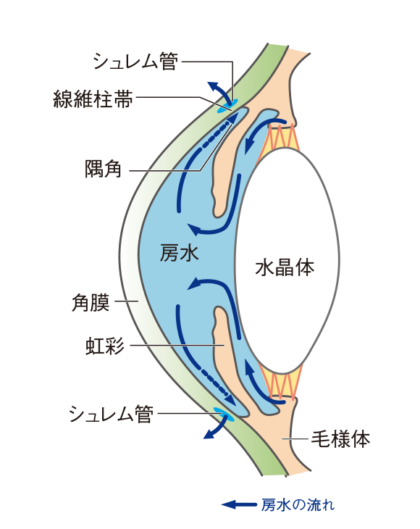

眼圧は、眼の中を満たす「房水」という液体のバランスによって決まります。

- ・房水がたくさん作られる

- ・房水の排出が悪くなる

どちらが起こっても眼圧が高くなります。

● ステロイドは「排出を悪くする」

ステロイドは、房水の出口である「線維柱帯」に影響を与えます。

- ・線維柱帯の細胞が硬くなる

- ・細胞外マトリックス(老廃物のようなもの)が増える

- ・房水の流れが物理的に狭くなる

この結果、房水がたまり眼圧が上がってしまうのです。

早い人では1週間以内に眼圧が上がり始めることもあります。

4. ステロイド眼圧上昇を起こしやすい人の特徴

以下の人はステロイドレスポンスが起こりやすいとされています。

- ・もともと緑内障がある

- ・家族に緑内障の方がいる

- ・強度近視(–6D以上)

- ・アトピー性皮膚炎

- ・若年者(特に10〜20代)・高齢者

- ・長期間ステロイドを使用している

当てはまる方は、特に眼圧チェックが重要です。

5. ステロイドと緑内障の深い関係

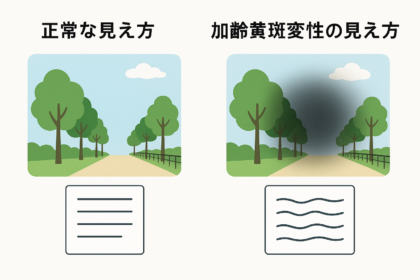

ステロイドによる眼圧上昇が放置されると、視神経が圧迫されて緑内障が進行します。

ステロイドが原因で起こる緑内障をステロイド緑内障と呼びます。

● ステロイド緑内障の特徴

- ・症状がほとんど出ないまま進行する

- ・点眼薬でも起こる(少量でも油断できない)

- ・長期間使用するほどリスクが上がる

- ・中止すれば改善することが多いが、遅れると視野障害が残る

緑内障は「一度失った視野は戻らない」病気のため、早期発見が非常に重要です。

6. 眼圧上昇で起こる症状と気づきにくさ

眼圧が上がっても、ほとんどの場合無症状です。

ただし、眼圧が急激に上がると以下の症状が出ることがあります。

- ・目の奥の痛み

- ・頭痛

- ・かすみ

- ・光がにじんで見える

しかし、これらはまれであり、症状が出る頃にはかなり進行しているケースが多いため、症状の有無では判断できません。

7. 点眼・内服・吸入・軟膏…どのステロイドで眼圧が上がる?

実は、以下のすべてで眼圧が上がる可能性があります。

● ステロイド点眼薬(最もリスクが高い)

眼に直接届くため、眼圧を上げる力も強いです。

● ステロイド内服

全身に作用するため、眼圧上昇を起こすことがあります。

● 吸入ステロイド

喘息治療で長期間使用することが多く、継続年数が長いと眼圧が上がることがあります。

● ステロイド軟膏

特に「まぶた」に塗ると眼圧上昇することがあります。

● 注射のステロイド

眼の周囲の注射ではリスクが高いです。

「点眼だけではない」という点は非常に重要です。

8. 眼圧上昇を見つけるための検査

ステロイド使用中の方は、定期的な検査が必須です。

● 必須の検査

- ・眼圧測定(数秒で終わる)

● 緑内障が疑われる場合は追加

- ・OCT検査(視神経の厚さを測定)

- ・眼底検査(視神経の形状確認)

- ・視野検査(見える範囲の検査)

特にOCTは非常に精密で、初期の視神経障害も見逃さないため、当院でも積極的に使用しています。

9. ステロイド使用中にできる眼圧上昇の予防策

以下のポイントを守ることで、ステロイド眼圧上昇のリスクを大きく下げられます。

- ・自己判断で使用量を増やさない

- ・長期間使用する場合は定期検査を受ける

- ・症状がよくなっても急に中止しない( rebound を避けるため)

- ・家族に緑内障の人がいる場合は特に注意

- ・吸入ステロイドや軟膏でも眼圧上昇が起こりうることを理解しておく

ステロイドは必要な薬剤です。 正しい知識と管理があれば、安全に使い続けることができます。

10. 眼圧が上がったときの治療方法

眼圧が高いと診断された場合、以下の治療を行います。

● ① ステロイドの減量・中止

医師と相談の上、非ステロイド薬へ切り替えることがあります。

● ② 眼圧を下げる点眼薬

β遮断薬、PGE2関連薬、炭酸脱水酵素阻害薬などを組み合わせて使用します。

● ③ 緑内障治療(レーザー・手術)

進行例や重症例では追加治療が必要になることもあります。

多くの場合、早期対応すれば視神経へのダメージを最小限に抑えることができます。

11. 当院での検査・診察体制

当院では、ステロイド治療を受けている患者様でも安心していただけるよう、以下の体制を整えています。

- ・痛みの少ない眼圧測定

- ・最新のOCTを用いた視神経の精密診断

- ・CLARUSによる広角眼底撮影

- ・緑内障専門医による診察

- ・白内障術後の炎症管理にも対応

ステロイド点眼薬を使用している方、吸入ステロイドを長年使っている方、アトピー性皮膚炎でステロイドを常用している方は、眼圧チェックを強くおすすめします。

症状がない場合でも、早期発見が視力を守る鍵となります。 気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

関連リンク

緑内障でも飛行機に乗れる?旅行前に知っておきたい注意点と安心対策